钨铜复合材料是由不互溶的难熔金属钨和高传导性的铜组成的一种双金属复合材料,具有良好的力学-物理综合性能,在高压电触头、电加工电极、电磁发射系统导轨和热轧机导向板等领域有着广泛应用。严苛的服役环境对其强度、耐磨性能和传导性能等均提出了更高的要求。然而,大多提高材料力学性能的手段,如细晶强化、第二相强化、位错强化等,由于缺陷的引入不可避免地会降低材料的传导性能。这就导致钨铜复合材料的强度-电导率、耐磨性能-电导率之间总是呈现一种倒置关系。大量研究表明,通过构型的设计调控可以缓和性能之间矛盾关系,实现综合性能的显著提升,而层状结构便是其中的佼佼者,并得到了研究者的广泛关注。然而,目前关于层状钨铜复合材料力学、电学和摩擦磨损行为的系统研究鲜有报道。相关研究的开展不仅有助于揭示层状构型和微观组织结构对钨铜复合材料综合性能的影响机理,更有助于推动高综合性能的新型钨铜复合材料的设计开发。

近日,北京工业大学宋晓艳教授团队开展了层状钨铜复合材料组织-性能的相关研究,系统探讨了铜含量(层厚比)对层状钨铜复合材料的力学、电学和摩擦磨损性能的影响规律及作用机理。相关成果以“Multilayered W–Cu composites with enhanced strength, electrical conductivity and wear resistance”为题发表在复合材料顶刊Composites Part B: Engineering上。论文第一作者为北京工业大学材料科学与工程学院硕士生孙耀川,通讯作者为宋晓艳教授,韩铁龙副教授为共同第一作者和共同通讯作者。

全文链接:

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.111641

主要研究成果:

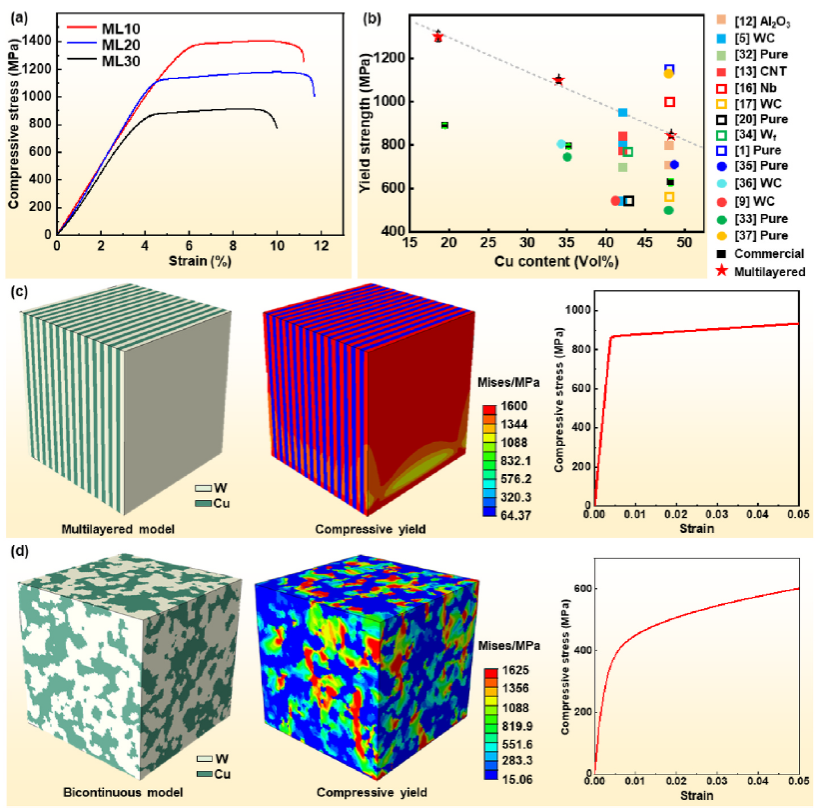

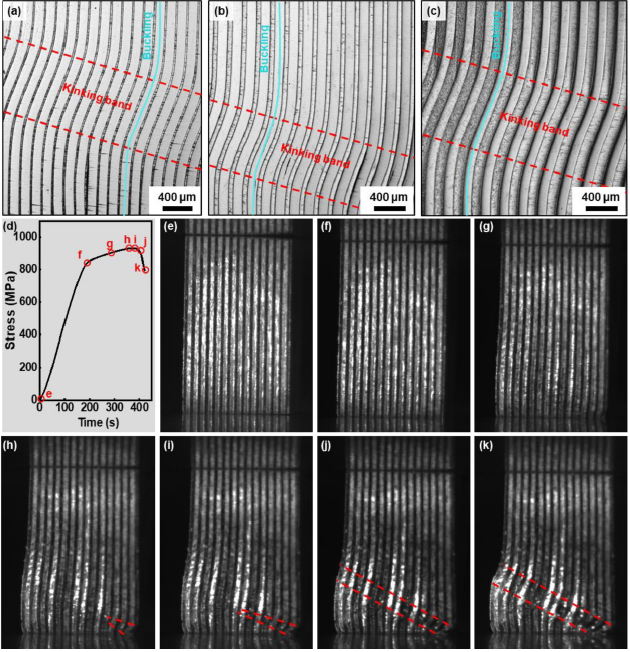

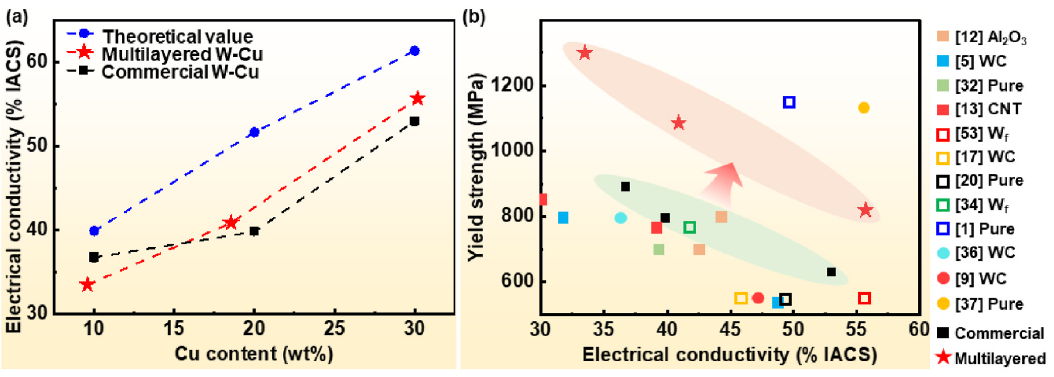

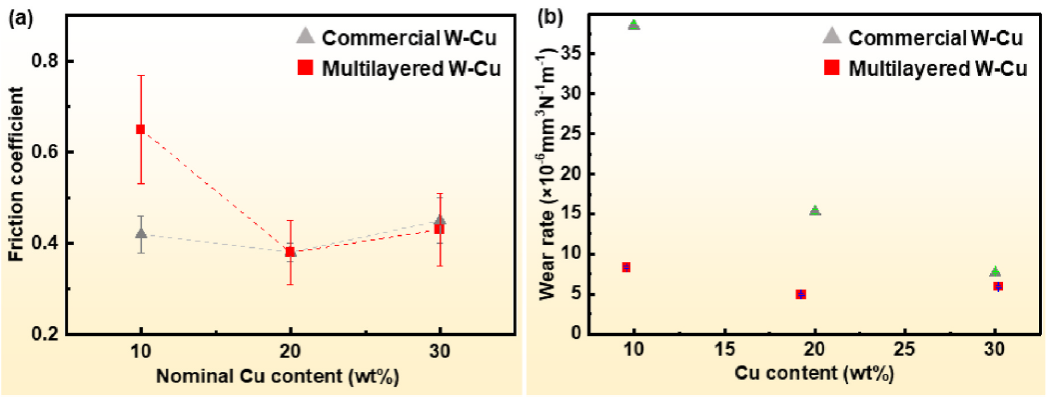

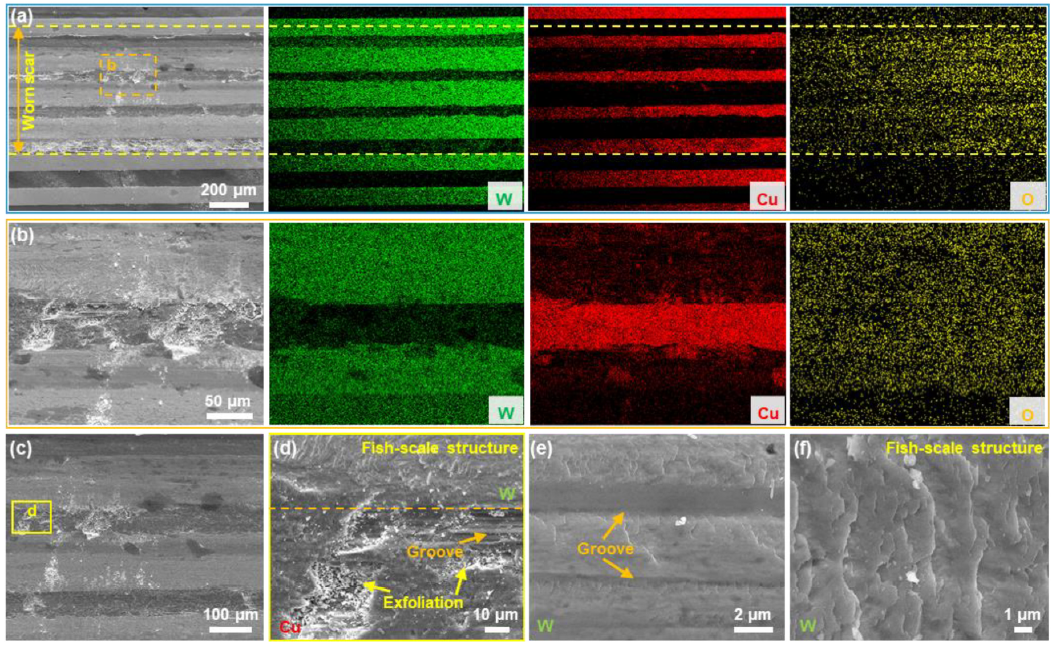

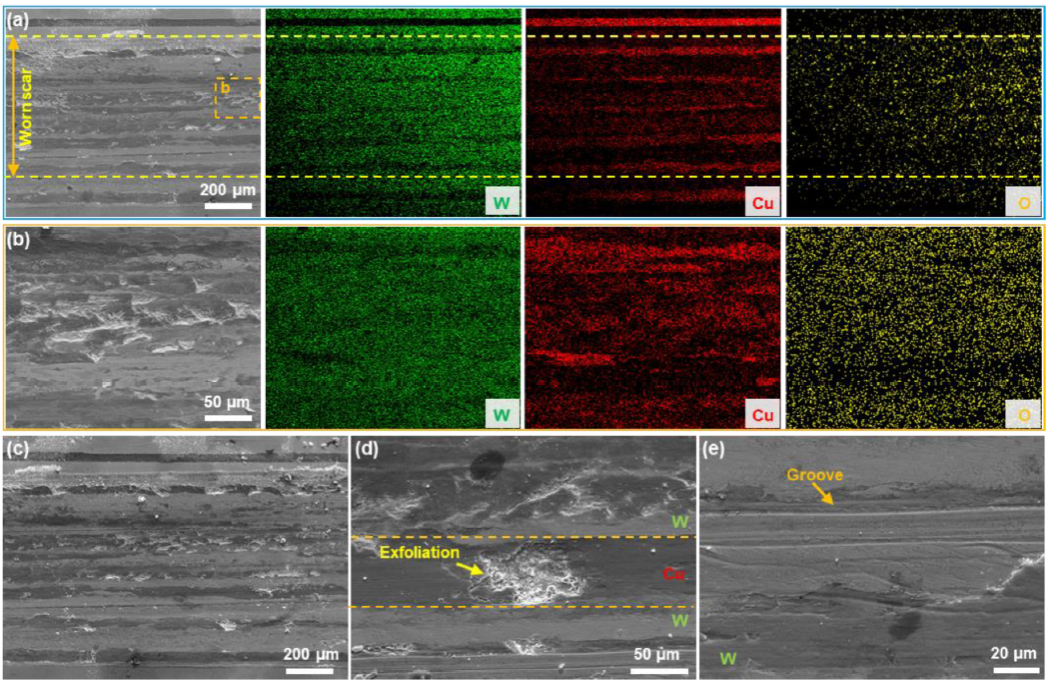

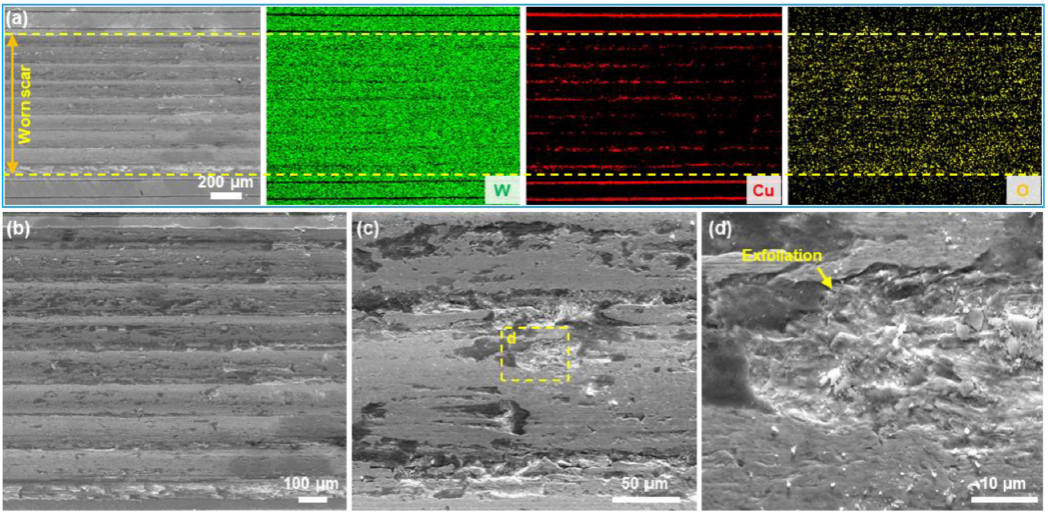

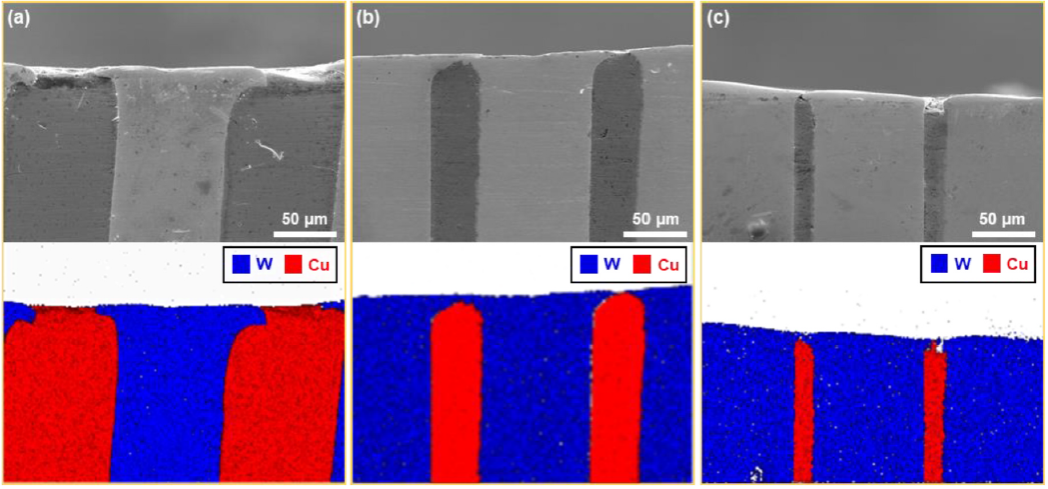

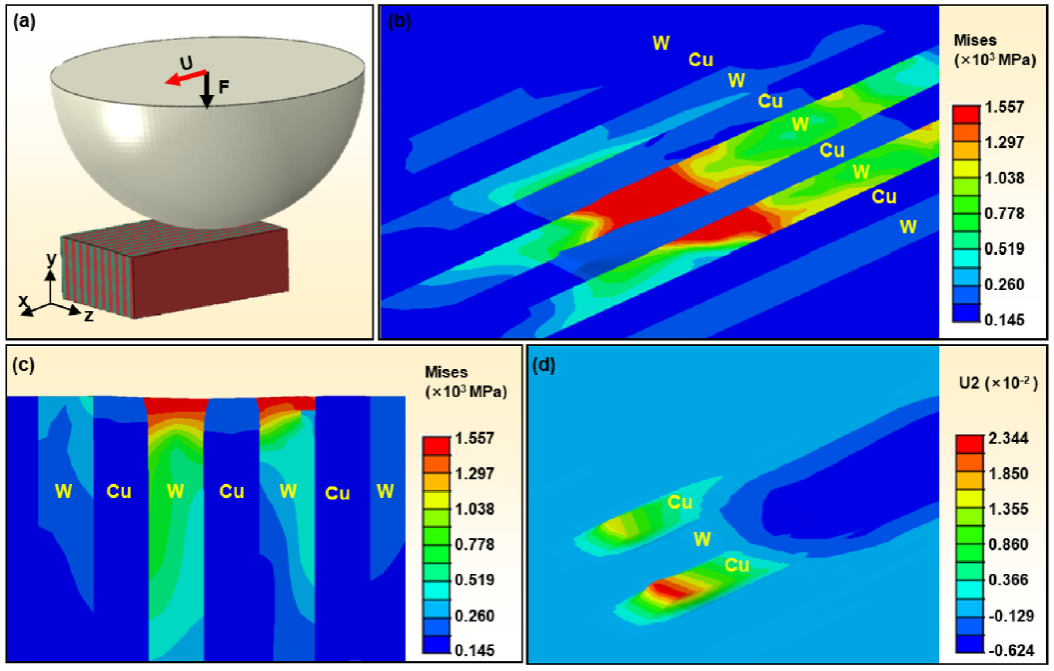

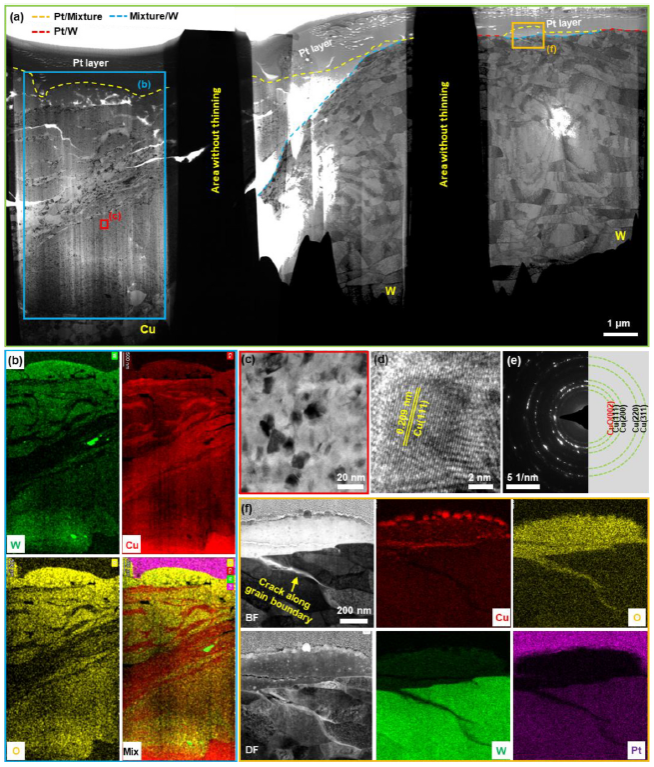

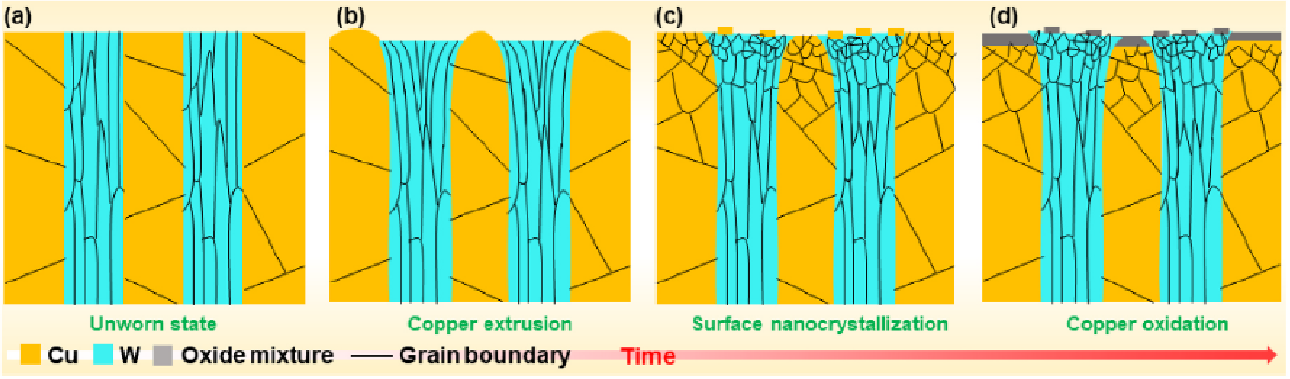

本研究采用快速热压烧结技术制备了不同铜含量的层状钨铜复合材料,其相较同成分的商用钨铜复合材料表现出同时提高的压缩屈服强度、电导率和耐磨性能。层状钨铜复合材料的压缩屈服强度随铜含量的变化符合混合定律,其高强度可归因于层状构型提高了钨相的载荷配分能力,以及由于细晶强化和位错强化导致的钨相的高强度(~1596 MPa)。与商用粗晶钨铜复合材料的剪切断裂失效形式不同,层状钨铜复合材料的失效机制为扭折失效,原位观察表明其塑性应变由扭折带的形核控制,这与之前报道的纳米层状铜铌复合材料中应变由扭折带的扩展控制不同。由于界面波折的存在,层状钨铜复合材料的电导率较理论值有所降低,同时钨层中的高密度位错也导致了电导率的降低,尽管如此,由于层状构型中的连续电子传输通道,其电导率仍然高于商用钨铜复合材料。由于钨铜两相强度和塑性变形能力的巨大差异,层状钨铜复合材料磨损时会发生表层的钨相向两侧扩展变形而铜相挤出的现象;随着铜含量(铜层厚度)的降低,层状钨铜复合材料磨损表面钨相的形貌变化为:鱼鳞状裂纹—较浅的犁沟—严重剥蚀,其表层具有润滑作用的钨铜氧化膜面积先增加后减小,因此层状W-20Cu复合材料表现出最低的摩擦系数和磨损率。与商用钨铜复合材料相比,层状钨铜复合材料耐磨性能提高的主要原因是其中钨相的高硬度和高强韧性,粗大的层状结构导致钨相表面生成的润滑组织较少,实际上并不利于钨铜复合材料耐磨性能的提高。由此启发将来研究中可通过降低层厚或增加钨层表面润滑性氧化膜的比例进一步提高层状钨铜复合材料的耐磨性能。

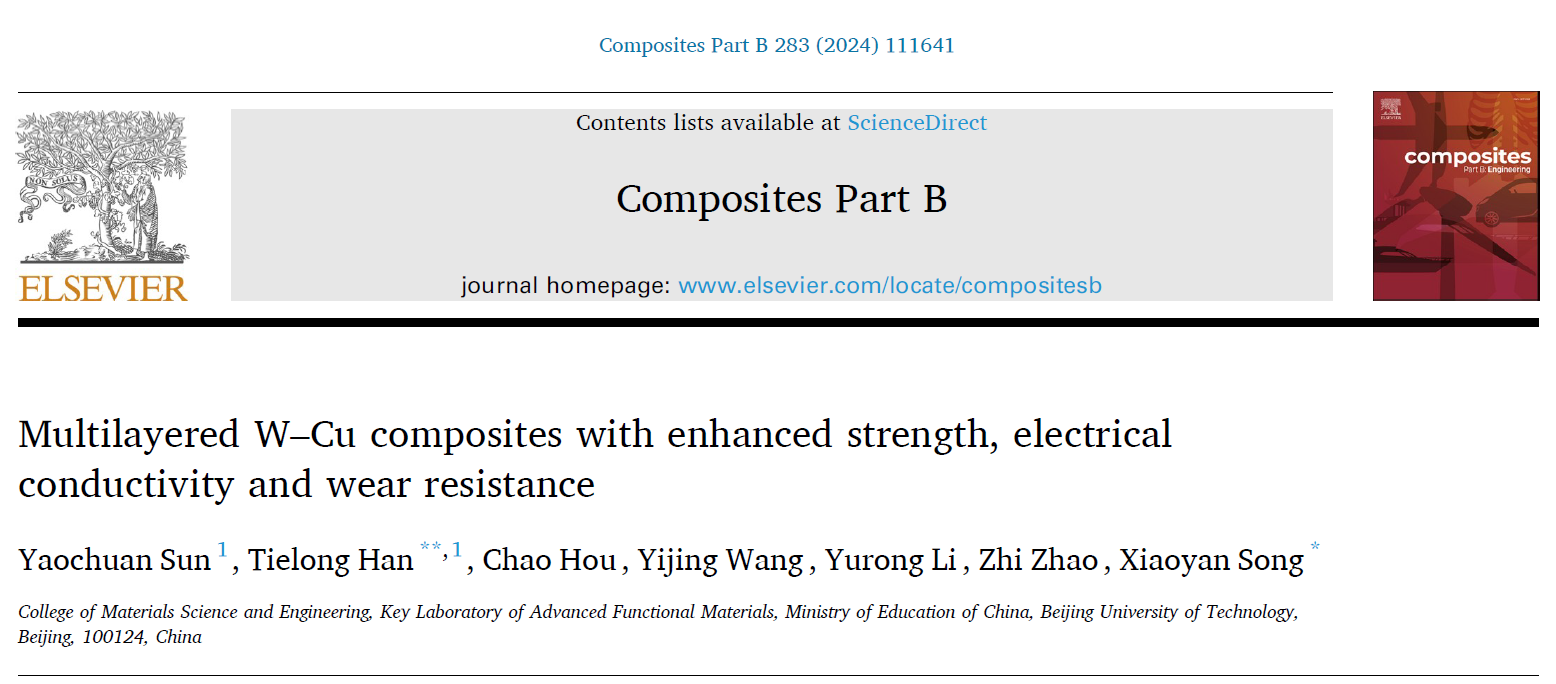

图1 原料钨箔的微观组织结构分析

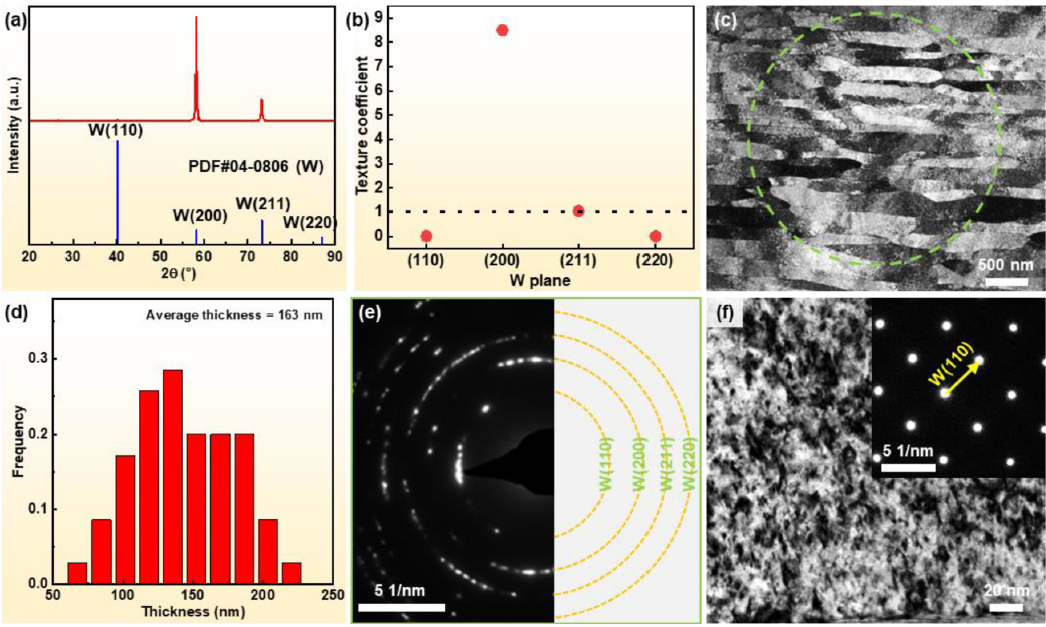

图2 制备的不同成分的层状钨铜复合材料的宏观形貌

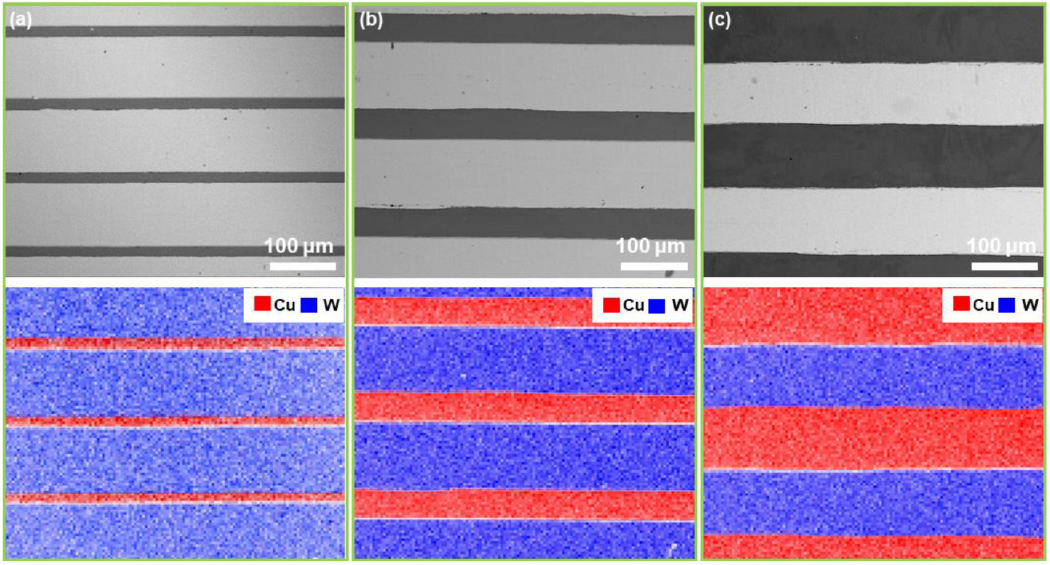

图3 制备的层状钨铜复合材料的典型微观组织结构

图4 制备的层状钨铜复合材料的压缩性能及对应的有限元模拟分析

图5 层状钨铜复合材料的压缩扭折失效及变形过程中扭折带的形核和扩展过程的原位观察

图6 制备的层状钨铜复合材料的力学-电学综合性能及与文献报道的比较

图7 层状钨铜复合材料的摩擦磨损性能

图8 层状W-30Cu复合材料的磨痕形貌

图9 层状W-20Cu复合材料的磨痕形貌

图10 层状W-10Cu复合材料的磨痕形貌

图11 层状钨铜复合材料的磨痕截面形貌

图12 层状钨铜复合材料磨损过程的有限元模拟

图13 层状钨铜复合材料磨痕的截面TEM表征

图14 层状钨铜复合材料摩擦磨损过程的组织结构演变示意图

韩铁龙,北京工业大学材料科学与工程学院副教授、博士生导师,2020年获得天津大学材料学专业工学博士学位,2022年入选北京工业大学高层次人才计划“优秀人才”,主要研究方向为基于构型设计的金属基复合材料及综合高性能化。作为项目负责人主持了国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目,同时作为骨干参与了多项国家自然科学基金项目。在Nat. Commun.、Compos. Part B: Eng.、Engineering、Carbon、J. Mater. Sci. Technol.等期刊发表SCI论文16篇,授权/公开国家发明专利7项,兼任《Tungsten》、《功能材料》、《粉末冶金工业》、《粉末冶金技术》等期刊青年编委。

北京工业大学宋晓艳教授研究团队多年来致力于具有稳定高性能的合金微结构设计与制备调控,形成了“合金纳米组织结构稳定性基础研究”与“工程应用”紧密结合的发展主线和学术特色。团队主持国家重点研发计划、国家自然科学基金重点、德国研究联合会基金(DFG)、北京市自然科学基金重点等项目以及多项企业委托攻关项目,成果获得省部级科技进步奖一等奖 1 项、自然科学奖二等奖 3 项、技术发明奖二等奖1项;授权和公开国际、国内发明专利100余项,高性能硬质合金规模化制备技术落地企业实现重大成果转化;于Sci. Adv.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、Acta Mater.等期刊发表SCI论文360余篇,在国际国内学术会议上作大会/主旨/邀请报告80余次。